산티아고 순례길에서 얻은

보물 같은 추억

보물 같은 추억

Walking High

스페인과 프랑스 접경에서 시작하는 ‘산티아고 순례길(Camino de Santiago)’.

약 800km에 이르는 이 길은 누구나 완주할 수 있는 거리가 아니다.

그럼에도 불구하고 세계 각지에서 이 길을 걷기 위해 사람들이 모여든다.

그 이유는 무엇일까?

박응렬 작가는 왜 가라고 하는지 가봐야지 안다고, 그 느낌이 무엇인지 느껴봐야 안다고 말한다.

약 800km에 이르는 이 길은 누구나 완주할 수 있는 거리가 아니다.

그럼에도 불구하고 세계 각지에서 이 길을 걷기 위해 사람들이 모여든다.

그 이유는 무엇일까?

박응렬 작가는 왜 가라고 하는지 가봐야지 안다고, 그 느낌이 무엇인지 느껴봐야 안다고 말한다.

글, 사진. 박응렬 작가

산티아고 순례길이 준 선물

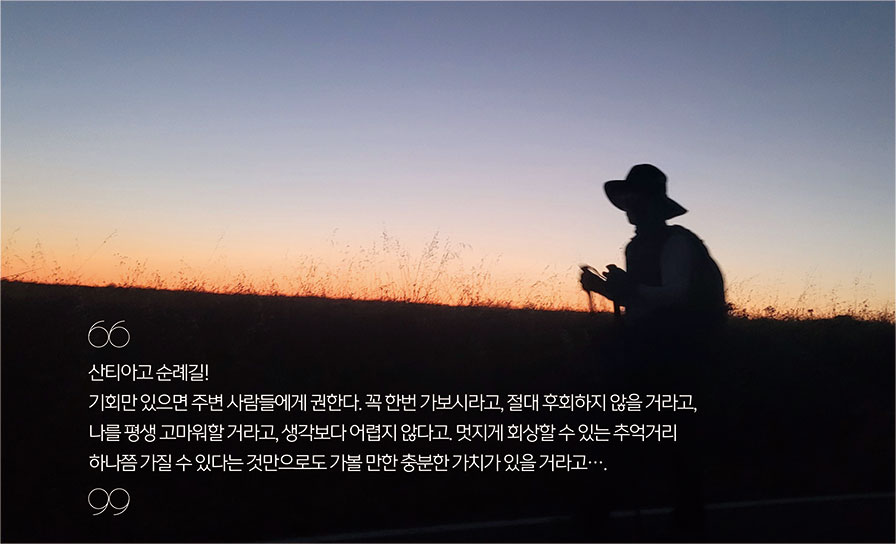

4년 전, 산티아고를 다녀온 이후 나는 산티아고 전도사가 되었다. 만나는 사람마다 기회가 되면 꼭 한번 가보라고 권하고 있다.

“기회가 되면 꼭 한번 다녀오세요. 얻는 게 너무 많아요. 생각보다 어렵지 않아요.”

사람들은 무엇 때문에 그렇게 권하느냐고 묻는다. 그 길에서 무엇을 얻었느냐는 질문이다. 말로 표현할 수 있는 것도 있지만 그렇지 못한 것도 많다. 오묘한 그 느낌을 어찌 말로 다 표현할 수 있겠는가? 우선 카미노에서 맺어진 보물 같은 인연은 잊을 수 없다. 네 젊은이와의 만남은 지금까지 계속 이어질 정도로 깊은 인연이다.

그리고 감사하는 마음을 배우고, 지금까지 몰랐던 새로운 나의 모습도 보았다. 독일 코미디언 하페 케르켈링의 <산티아고 길에서 나를 만나다>라는 제목의 책이 있다. 처음에는 이 말의 뜻을 정확히 이해하지 못했다. 이 길을 걸으며 그 뜻을 정확히 이해하고 경험했다. 몇 개월 전 아내와 함께 두 번째 카미노를 걸으면서 아내의 새로움을 발견한 것도 큰 수확이랄 수 있을 것이다.

“기회가 되면 꼭 한번 다녀오세요. 얻는 게 너무 많아요. 생각보다 어렵지 않아요.”

사람들은 무엇 때문에 그렇게 권하느냐고 묻는다. 그 길에서 무엇을 얻었느냐는 질문이다. 말로 표현할 수 있는 것도 있지만 그렇지 못한 것도 많다. 오묘한 그 느낌을 어찌 말로 다 표현할 수 있겠는가? 우선 카미노에서 맺어진 보물 같은 인연은 잊을 수 없다. 네 젊은이와의 만남은 지금까지 계속 이어질 정도로 깊은 인연이다.

그리고 감사하는 마음을 배우고, 지금까지 몰랐던 새로운 나의 모습도 보았다. 독일 코미디언 하페 케르켈링의 <산티아고 길에서 나를 만나다>라는 제목의 책이 있다. 처음에는 이 말의 뜻을 정확히 이해하지 못했다. 이 길을 걸으며 그 뜻을 정확히 이해하고 경험했다. 몇 개월 전 아내와 함께 두 번째 카미노를 걸으면서 아내의 새로움을 발견한 것도 큰 수확이랄 수 있을 것이다.

Walking High!

산티아고에서 가장 기억에 남을 만한 걸 얘기하라면 제일 먼저 떠오르는 게 바로 워킹 하이(Walking High)를 느끼며 걸은 것이다. 장거리 도보여행하면서 느낄 수 있는, 아마도 산티아고 순례길에서만 느낄 수 있는 오묘한 느낌이리라. 걸으면서 느끼는 황홀감 같은 기분인데 정확하게 표현할 수 있는 말은 없어 보인다. 산티아고 순례길 중 가장 많이 걷는 길이 ‘프랑스 길’이다. 프랑스 생장에서 출발하여 피레네산맥을 넘어 산티아고로 가는 800km 길이다. 때로는 들길을, 때로는 산길이나 시가지를, 끝없는 메세타 평원도 180km나 이어진다.

이 길은 몸의 길, 마음의 길, 영혼의 길로 나눈다. 보통 부르고스까지를 ‘몸의 길’이라고 한다. 이 시기에는 몸이 걷는 데 적응하느라 생각할 여유가 없다. 10여 일을 걸으며 몸이 카미노에 적응하게 된다.

그 이후 생각할 수 있는 여유도 생기는 ‘마음의 길’로 들어선다. 아바날이나 오 세브레이로까지를 말하는데 30km 이상 걸어도 크게 피곤하지 않을 만큼 적응이 된다. 메세타 평원, 180km는 이 구간에 속한다. 지나온 시절의 많은 것을 회상하고, 가끔은 오열하기도 하는 구간이다.

그다음 산티아고까지를 ‘영혼의 길’이라고 한다. 몸이 완전히 적응되어 더 많은 것을 생각하는 시기다. 몸은 가볍고 걸어도 피곤함이 거의 없다. 가끔은 몽롱한 황홀감 같은 것도 느껴진다. 아픈 곳도 없고, 그저 날아갈 듯한 상태가 된다. 모든 욕심이 사라지고 마음이 텅 빈 느낌이다.

이 길은 몸의 길, 마음의 길, 영혼의 길로 나눈다. 보통 부르고스까지를 ‘몸의 길’이라고 한다. 이 시기에는 몸이 걷는 데 적응하느라 생각할 여유가 없다. 10여 일을 걸으며 몸이 카미노에 적응하게 된다.

그 이후 생각할 수 있는 여유도 생기는 ‘마음의 길’로 들어선다. 아바날이나 오 세브레이로까지를 말하는데 30km 이상 걸어도 크게 피곤하지 않을 만큼 적응이 된다. 메세타 평원, 180km는 이 구간에 속한다. 지나온 시절의 많은 것을 회상하고, 가끔은 오열하기도 하는 구간이다.

그다음 산티아고까지를 ‘영혼의 길’이라고 한다. 몸이 완전히 적응되어 더 많은 것을 생각하는 시기다. 몸은 가볍고 걸어도 피곤함이 거의 없다. 가끔은 몽롱한 황홀감 같은 것도 느껴진다. 아픈 곳도 없고, 그저 날아갈 듯한 상태가 된다. 모든 욕심이 사라지고 마음이 텅 빈 느낌이다.

나에게로 돌아가는 과정

당초 출발할 때는 산티아고까지 걷고, 남은 기간에 그라나다와 세비야를 구경하고 귀국할 계획이었다. 하지만 걸으면 걸을수록, 산티아고에 가까워질수록 구경하고 싶은 욕망은 완전히 사라져 버렸다. 모든 욕심과 함께 관광하고 싶은 마음은 없어지고, 오직 실컷 걷고 싶은 욕망만 남아있는 상태로 변해버렸다.

계획을 변경해야 했다. 29일째 산티아고에 도착해서 다음 날은 산티아고에서 쉬고, 피스테라와 묵시아까지 120km를 더 걷기로 했다. 하루에 30km씩 4일을 더 걸었다. 걸었다는 표현보다는 통통 튀어 다녔다는 말이 더 어울릴지 모르겠다. 전혀 피곤하지 않고 힘들지도 않았다. 특히 마지막 날, 피스테라에서 묵시아까지 30km는 중간에 바에서 한 번 쉬고 바로 갔는데도 피곤하기는커녕 힘이 남아돌았다. 걸으면서도, 걷고 난 후에도 그 몽롱한 황홀감은 계속되었다.

귀국하여 인터넷에서 검색해 보았다. 이걸 표현하는 단어를 찾을 수 없다. 마라톤을 하면서 느끼는 걸 ‘러너스 하이(Runner’s High)’라고 한다. 풀코스를 다섯 번 완주하면서 가끔 느껴본 기억이 있다. 보통 35km 전후에서 느끼는데 사람마다 차이가 크다. 걸으면서 느끼는 것이니 ‘워킹 하이(Walking High)’라고 이름 지어 보았다. 워킹 하이를 느끼며 걷는 느낌을 정확하게 표현할 방법은 없다. 아픈 곳은 사라지고, 아무리 걸어도 피곤함이 없다. 30~40km를 걸어도 크게 피곤함을 느끼지 못했다. 마치 붕 떠 있는 느낌이고, 황홀감 같은 것도 느껴진다. 몸 속 아드레날린이 솟구쳐 오르면 이런 상태가 될까?

계획을 변경해야 했다. 29일째 산티아고에 도착해서 다음 날은 산티아고에서 쉬고, 피스테라와 묵시아까지 120km를 더 걷기로 했다. 하루에 30km씩 4일을 더 걸었다. 걸었다는 표현보다는 통통 튀어 다녔다는 말이 더 어울릴지 모르겠다. 전혀 피곤하지 않고 힘들지도 않았다. 특히 마지막 날, 피스테라에서 묵시아까지 30km는 중간에 바에서 한 번 쉬고 바로 갔는데도 피곤하기는커녕 힘이 남아돌았다. 걸으면서도, 걷고 난 후에도 그 몽롱한 황홀감은 계속되었다.

귀국하여 인터넷에서 검색해 보았다. 이걸 표현하는 단어를 찾을 수 없다. 마라톤을 하면서 느끼는 걸 ‘러너스 하이(Runner’s High)’라고 한다. 풀코스를 다섯 번 완주하면서 가끔 느껴본 기억이 있다. 보통 35km 전후에서 느끼는데 사람마다 차이가 크다. 걸으면서 느끼는 것이니 ‘워킹 하이(Walking High)’라고 이름 지어 보았다. 워킹 하이를 느끼며 걷는 느낌을 정확하게 표현할 방법은 없다. 아픈 곳은 사라지고, 아무리 걸어도 피곤함이 없다. 30~40km를 걸어도 크게 피곤함을 느끼지 못했다. 마치 붕 떠 있는 느낌이고, 황홀감 같은 것도 느껴진다. 몸 속 아드레날린이 솟구쳐 오르면 이런 상태가 될까?

<그래서, 산티아고>를 집필하면서 30여 권의 순례기를 읽었다. 나와 비슷한 경험을 했다는 사람이 두 명 있는데 내가 느낀 것과는 상당히 차이가 있어 보인다. 두 분은 아주 짧은 시간에 순간적으로 느낀 것으로 이해된다. 난 상당히 긴 기간이 지속되었다. 언제 처음 느꼈는지는 모르지만 20여 일이 지난 후 확실히 느꼈고, 산티아고에 입성할 무렵 최고조에 달했다. 순례를 마칠 때까지 보름 이상 지속된 것이다.

얼마 전 스님을 만날 기회가 있어 여쭤보았다. “이런 걸 경험했는데 이게 무엇인가요?” 스님들은 설명을 참 어렵게 하신다. “불가에서는 궁극적으로 부처가 되는 걸 추구합니다. 그것은 곧 본래의 자신으로 돌아가는 과정인데, 그런 수행 과정에서 느끼는 것과 비슷한 것으로 보입니다”라고 하셨다.

난 종교적으로 신앙심이 깊은 사람은 아니다. 아직도 내가 경험한 것이 무엇인지 정확히는 모르겠다. 그저 걷다가 나도 모르게 경험한 느낌이다. 내 의지와 관계없이 다가왔다. 카미노가 나에게 준 선물로 받아들이고 싶다. 내가 산티아고 순례길을 한번 걸어보라고 권하는 첫 번째 이유이기도 하다.

얼마 전 스님을 만날 기회가 있어 여쭤보았다. “이런 걸 경험했는데 이게 무엇인가요?” 스님들은 설명을 참 어렵게 하신다. “불가에서는 궁극적으로 부처가 되는 걸 추구합니다. 그것은 곧 본래의 자신으로 돌아가는 과정인데, 그런 수행 과정에서 느끼는 것과 비슷한 것으로 보입니다”라고 하셨다.

난 종교적으로 신앙심이 깊은 사람은 아니다. 아직도 내가 경험한 것이 무엇인지 정확히는 모르겠다. 그저 걷다가 나도 모르게 경험한 느낌이다. 내 의지와 관계없이 다가왔다. 카미노가 나에게 준 선물로 받아들이고 싶다. 내가 산티아고 순례길을 한번 걸어보라고 권하는 첫 번째 이유이기도 하다.

<그래서, 산티아고>를 쓴 이유

<그래서, 산티아고> 이 책을 쓴 목적은 명확하다. 내 책을 읽고 산티아고에 가는 사람이 많아지길 바라며 쓴 책이다. 누군가 내 책을 읽고 나와 유사한 경험을 하게 된다면 나를 얼마나 고맙게 생각하겠는가? 거기에 초점을 맞추어 한 줄 한 줄 써 내려갔다. 강의를 하면서도 마찬가지다. 내 강의를 듣고 산티아고에 가고 싶다는 마음이 생기고, 실제로 가는 사람이 많아지길 바라며 이야기한다.

난 이미 책을 쓴 목적은 달성한 셈이다. 책을 집필하면서 아내에게 검토를 요청했다. 책을 읽다가 본인이 가고 싶다고 했을 때 얼마나 기뻤는지 모른다. 내 책의 첫 성과가 내 아내이니 얼마나 기뻤겠는가? 난 가까운 사람일수록 꼭 가보라고 강하게 권한다. 아내도 꼭 한번은 경험하게 하고 싶었는데 드디어 이루어진 것이다. 아내는 프랑스 길 800km를 31일 만에 완주했다. 4년 전, 혼자 갔을 때 29일 만에 완주했는데 나와 별 차이 없이 걸은 것이다. 아내가 이렇게 강한 줄 미처 몰랐다. 평범한 사람도 만보 걷기만 꾸준히 하면 거뜬히 해낼 수 있다는 걸 증명한 셈이니 얼마나 큰 수확인가? 주변 사람들에게 순례길 완주가 그렇게 어렵지 않다고 얘기해도 고개만 갸우뚱했었는데 그걸 아내가 직접 증명해 준 셈이다.

난 이미 책을 쓴 목적은 달성한 셈이다. 책을 집필하면서 아내에게 검토를 요청했다. 책을 읽다가 본인이 가고 싶다고 했을 때 얼마나 기뻤는지 모른다. 내 책의 첫 성과가 내 아내이니 얼마나 기뻤겠는가? 난 가까운 사람일수록 꼭 가보라고 강하게 권한다. 아내도 꼭 한번은 경험하게 하고 싶었는데 드디어 이루어진 것이다. 아내는 프랑스 길 800km를 31일 만에 완주했다. 4년 전, 혼자 갔을 때 29일 만에 완주했는데 나와 별 차이 없이 걸은 것이다. 아내가 이렇게 강한 줄 미처 몰랐다. 평범한 사람도 만보 걷기만 꾸준히 하면 거뜬히 해낼 수 있다는 걸 증명한 셈이니 얼마나 큰 수확인가? 주변 사람들에게 순례길 완주가 그렇게 어렵지 않다고 얘기해도 고개만 갸우뚱했었는데 그걸 아내가 직접 증명해 준 셈이다.