글. 강찬수(중앙일보 환경전문기자·논설위원)

물 스트레스를 받는 나라 대한민국

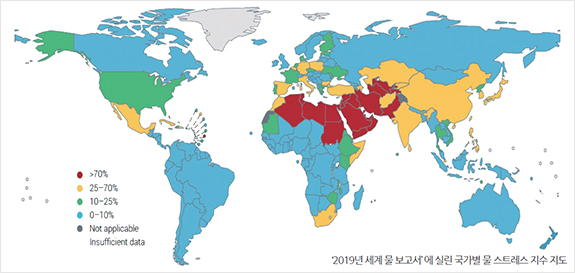

유엔 보고서는 어떤 근거로 한국을 ‘물 스트레스 국가’로 분류한 것일까. 보고서 14쪽 지도의 출처를 찾아보니, 지난해 나온 유엔의 다른 보고서 ‘지속가능발전 목표 6 – 2018 물과 위생에 관한 종합 보고서’에 실린 지도가 출처였다. 다시 지난해 보고서에 실린 지도는 2016년 유엔 식량농업기구(FAO)의 ‘물 스트레스 수준(Level of Water Stress)’이란 보고서에서 인용했다고 돼 있었다. FAO 보고서는 다시 FAO가 운영하는 ‘수자원 통계(AQUASTAT)’의 국가별 물 스트레스 지수를 바탕으로 했다. 물 스트레스 지수는 쉽게 말해 환경유지용수를 제외한 전체 담수 수자원 중에서 얼마만큼을 끌어 쓰느냐 하는 비율(%)을 말한다.

FAO는 2005년 기준으로 한국의 물 스트레스 지수를 57.6%로 산출했다. 중동과 북아프리카 국가에 버금가는 수준이었다. 사실 한국이 물 스트레스 국가로 지정된 것은 국토 면적이 좁고 인구 밀도가 높은데 강우량은 여름에 집중돼 실제 이용 가능한 수자원이 부족하기 때문이다. 한국의 연간 강수량이 세계 평균인 813㎜보다 많은 1,300㎜(1986~2015년 평균)이지만, 국토 면적이 좁고 인구 밀도가 높아 1인당 연간 총강수량은 2,546㎥로 세계 평균 1만 5,044㎥의 6분의 1 수준에 불과하다. 더욱이 국토의 70% 정도가 급경사의 산지로 이루어져 있고, 강수량의 대부분이 여름철에 집중되면서 많은 수자원이 바다로 흘러간다. 그래서 실제 이용 가능한 수자원은 1인당 1,500㎥를 밑돈다. 1인당 수자원이 적어 물을 끌어 쓰는 비율이 높아졌고, 그래서 물 스트레스 국가가 됐다.

왜 우리는 물 부족을 못 느낄까

하지만 ‘물 스트레스 국가’라고 해서 당장 물이 부족한 상황이라고 할 수는 없다. 평상시 물 부족을 못 느끼는 것도 사실이다. 우리가 물 부족을 못 느끼는 것은 왜일까? 첫째, 수자원은 부족하지만, 취수 시설이 잘 갖춰져 있고 최대한 취수해서 사용하기 때문에 부족함을 잘 못 느낀다. 다만 물을 많이 끌어 쓰다 보니, 강과 하천 생태계는 스트레스를 받을 수밖에 없다. 두 번째는 가뭄이 들면 정부는 환경유지용수부터 공급을 줄인다. 그리고 가뭄이 더 심해지면 농업용수, 생활용수와 공업용수 순서로 공급을 줄인다. 가뭄이 들어 하천이 실개천이 돼 논밭이 말라붙어도 수돗물은 콸콸 잘 나온다. 도시인들은 가뭄이 들어도 잘 느끼지 못하는 이유다. 아주 심한 가뭄이 들어 도시 가로수가 말라죽는 상황이 돼야 도시민들도 가뭄을 느끼기 시작한다. 세 번째는 물을 수입하기 때문이다. 생수처럼 물을 직접 물을 직접 수입하는 것이 아니더라도 우리가 먹는 식량과 식품을 통해서 물을 수입한다. 이를 설명하는 것이 바로 물 발자국(water footprint)이란 개념이다. 물 발자국은 생활용수 사용량뿐 아니라 일상생활에서 소비하는 농산물·공산품 등의 생산에 들어가는 물의 양을 나타내는 개념이다.

즉, 어떤 제품을 생산해서 사용하고 폐기할 때까지의 전 과정에서 직.간접적으로 소비되고 오염되는 물을 모두 더한 양을 의미한다.

가상수 교역으로 보이지 않게 물을 수입

이와 비교되는 개념으로 ‘가상수(假想水·Virtual Water)’가 있다. 이는 상품을 생산하는 데 사용된 물을 의미한다. 여기서 나온 개념이 ‘가상수 교역’ 이다. 식량·상품의 생산·유통·소비 과정에서 많은 수자원이 투입되는데, 상품을 직접 생산하지 않고 외부에서 수입하면 그만큼의 물을 수입하는 효과가 생긴다는 것이다. 한국은 중국이나 스리랑카·일본·네덜란드 등에 이어 세계에서 손꼽히는 가상수 수입국이기도 하다. 좀 오래된 분석 결과이지만, 지난 2007년 기준으로 한국은 450억㎥의 물을 가상수 형태로 수입했다. 이 중 316억㎥는 곡물로, 89억㎥는 축산물 형태로 들여왔다. 450억㎥는 국내 댐과 저수지 저수 용량 130억㎥의 3배가 넘는다. 물론 우리의 농산물이나 다른 공산품을 수출할 때도 가상수가 들어있다. 이런 것까지 고려해도 우리는 매년 300억㎥의 물을 수입하는 꼴이다. 소양호 저수량 29억㎥의 10배가 넘는다. 연간 국내 석유 수입량이 10억 배럴, 1억 5,900만㎥이니까 부피로만 따지면 석유의 180배에 해당하는 물을 수입한다. 결국 가상수 때문에 우리는 물이 부족한 현실을 못 보고 있다.

가뭄으로 바닥을 드러낸 보령댐

물, 아껴야 마르지 않는다

그런데도 우리는 물을 낭비하고 있다. 환경부가 발간한 2017년 상수도 통계를 보면 가정용과 영업용을 포함한 1인당 하루 수돗물 사용량은 289L다. 가정용수 사용량은 1인당 184.5L로 프랑스(187L)나 일본(281L)보다는 적지만 영국(149L), 독일(114L), 덴마크(104L)보다는 많다. 물을 많이 사용하는 것은 생산비보다 싼 수도요금 탓도 있다.

국내 수도요금의 현실화율은 80.5% 수준에 그치고 있다. 실제 생산비보다 20% 저렴하게 수돗물을 공급한다는 얘기다.

이와 함께 상수도관이 낡아 새 나가는 수돗물도 많다. 전국적으로 연간 약 6억 8,200만㎥의 수돗물이 새 나간다. 이는 총생산량의 10.5% 규모이고, 6,130억 원 어치나 된다. 전국에 설치된 상수도관 중 32.4%인 6만 7,676㎞는 20년이 넘은 낡은 상수도관이다. 또 다른 물의 위기는 상수원의 낭비다. 작은 가뭄에도 곧잘 말라붙은 충남 보령시의 보령댐이 잘 말해 준다. 보령댐은 1996년 완공됐고, 2년 뒤인 1998년에는 광역상수도 시설도 준공됐다. 보령댐은 보령시뿐만 아니라 주변 서산·당진·서천·청양·홍성·예산·태안 등 충남 8개 시·군의 주민 50만 명과 5개 발전소 등에 생활·공업·농업용수를 공급한다. 하지만 2014년 이후 고질적인 물 부족에 시달리고 있다. 과거 이 지역에는 지방상수도 취수원이 26곳 있었지만, 6곳만 남기고 다 해제했다. 광역상수도만 믿고 작은 물그릇은 버린 탓에 보령댐 물 의존도는 더 커졌다.

한강 등 4대강 본류에 대한 의존이 커지는 만큼 잠재된 물의 위기도 갈수록 커진다. 기후변화 시대에는 홍수도 늘지만, 가뭄도 늘어난다. 광역상수도에 대한 의존이 커질수록 더 많은 댐을 지어야 한다. 댐 건설은 생태계 파괴로, 지역공동체 파괴로 이어진다. 취수량이 늘어나면 강 생태계는 스트레스를 받을 수밖에 없다. 당장 물이 부족하지 않더라도 한 방울의 물이라도 아껴 쓰는 지혜가 필요한 이유다. 가정 내 누수를 줄이는 일, 샤워나 양치질 할 때 수도꼭지를 잠그는 일부터 실천해야 한다. 양변기 등은 절수기기로 교체하고, 세차나 세탁도 횟수를 줄일 필요가 있다. 정원수나 청소에는 빗물을 모아 이용하는 것도 방법이다.

지난 2017년 5월 30일 가뭄으로 바닥을 드러낸 충남 보령댐. 저수율이 댐 준공 이후 최저인 10% 수준으로 떨어졌다.