자연 가까이

환경 트렌드 백서

자연 가까이

환경 트렌드 백서

봄이 오면 꽃이 피고 가을이 오면 단풍이 들 듯, 계절의 변화는 자연스러운 일처럼 느껴진다. 하지만 최근 우리는 이상기후와 극단적인 날씨 변화를 실감하며 기후위기가 점점 일상으로 다가오고 있음을 느낀다. 이 문제를 해결하기 위한 중요한 키워드가 바로 ‘탄소중립(Carbon Neutrality)’이다. 탄소중립이란 배출하는 온실가스를 줄이고, 이를 흡수하는 양을 늘려 순 배출량을 ‘0’으로 만드는 것을 의미한다. 이 개념은 1992년 기후변화협약에서 처음 논의되었고, 1997년 교토의정서와 2015년 파리협정을 거쳐 본격적으로 확산되었다. 우리나라도 2050년 탄소중립을 목표로 다양한 정책을 추진하고 있으며, 이는 기후변화 대응뿐만 아니라 지속가능한 미래를 위한 필수 과제가 되었다. 올봄, 탄소중립의 중요성을 되새기며 작은 변화들이 모여 더 나은 지구를 만들어갈 수 있음을 기억해보자.

녹아가는 빙하 위에 앙상한 북극곰을 보며 지구온난화를 걱정한 적이 있을까? 지구 반대편에서 일어나는 일처럼 여겼던 기후변화가 이제 우리 일상에서 실시간으로 벌어지고 있음을 실감한다. ‘기후감수성’은 기후변화의 신호를 민감하게 인식하고 대응하는 능력을 의미한다. 기온 상승을 단순한 날씨 변화로 여기는 것이 아니라, 그 원인과 영향을 깊이 고민하는 것이 기후감수성의 시작이다. 최근 ‘기후 감수성’은 소비자뿐만 아니라 기업 경영 트렌드에도 자리 잡고 있다. ‘친환경 제품’, ‘제로 웨이스트’와 같은 용어들이 이러한 경향을 잘 보여준다. 개인 또한 에너지 절약, 친환경 소비, 탄소배출 감축과 같은 실천을 생활화하며 기후감수성을 높이고, 기후위기에 대응하고 있다. 기후위기는 거대한 문제이지만, 우리가 이를 어떻게 인식하고 대응하는지에 따라 미래는 달라질 수 있다.

환경을 생각하는 소비가 주목을 받으며, 기업들도 앞다투어 친환경 마케팅을 내세우고 있다. 하지만 실제로는 환경보호와 거리가 먼 제품을 ‘친환경’으로 포장해 판매하는 ‘그린워싱(Greenwashing)’이 문제로 떠오르고 있다. 예를 들어, 재활용이 어려운 포장재를 사용하면서 ‘친환경 패키지’라고 홍보하거나, 환경을 고려했다는 상품을 대량 생산해 결국 대량 폐기하는 경우가 이에 해당한다. ‘그린워싱’을 피하려면 ‘100% 친환경’ 같은 모호한 표현보다는 공식 인증 마크를 확인하고, 기업이 실제로 어떤 환경정책을 시행하고 있는지 직접 살펴보는 것이 중요하다. 지속가능한 소비는 단순한 홍보 문구만이 아니라, 실질적인 변화를 만들어가는 행동에서 시작된다.

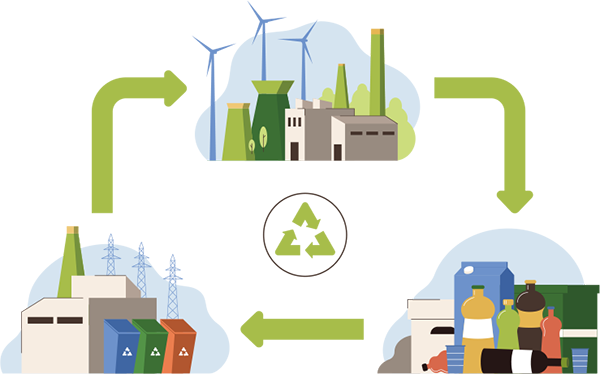

기존의 경제 구조는 생산-사용-폐기의 선형 시스템이었다. 하지만 환경보호와 자원의 효율성을 높이기 위한 ‘순환경제(Circular Economy)’가 새로운 경제 모델로 주목받고 있다. ‘순환경제’는 제품의 사용 주기를 연장하고 폐기물을 줄이며, 자원을 재활용해 지속가능한 경제 구조를 구축하는 전략이다. 예를 들어 폐플라스틱을 재활용해 새로운 제품을 만들거나, 자연 분해가 가능한 소재를 활용해 폐기물을 줄이는 것이 이에 해당한다. 기업들 또한 ESG 경영의 일환으로 ‘리유즈(Reuse)’, ‘리사이클링(Recycling)’, ‘셰어링 이코노미(Sharing Economy)’ 등의 전략을 적극 도입하고 있다. ‘순환경제’는 절약을 넘어 생산과 소비의 모든 단계에서 자원의 순환을 고려하는 구조이다. 지속가능한 산업 경제를 활성화하기 위해서 우리 모두의 관심과 실천이 필요하다.